スローフードとは何だったのか?(10)

イタリア的戦略!?見せ方上手で、走りながら状況適応

「何をやっているかよりも、どう見えるかの方が大切である」

これは、スローフード協会のカルロ・ペトリーニ会長の言葉だ。

「スローフード協会は大組織ではありません。グリーンピースなどに比べればたかだか10万人の会員。では、スローフード協会の強みとは何か? 自分たちの見え方を常に上手に計算して、少ない資金力で最大限の効果を上げてきたことなんです」

と、スローフードジャパン副会長の石田雅芳さん。

今回は、石田さん共にスローフード協会本部の広報戦略と方針についてみていく(聞き手、構成/永田麻美)。

********************************************************

――「見え方を上手に計算する」とは?

我々は、"見え方"には特別気を遣ってきました。

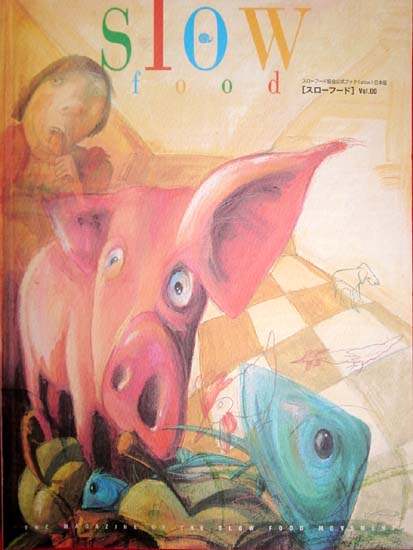

雑誌を作る場合は、特別お洒落に作ります。良いスタッフ、良いイラストレータ、良い写真家を迎えて。国際雑誌の中に使われていた写真のほとんどが世界最高の写真家集団「マグナム・フォト」の写真家のものです。

スローフード協会はコミュニケーション戦略に長けた団体だと繰り返し述べてきましたが、私たちがコミュニケーションしたいものを、最も良い方策で打ち出していく戦略があったのだということです。

ちなみに、スローフードのマニフェスト文は会長が書いたのではなく、現代詩人・フォルコ・ポルティナリの手によるものです。

▲スローフード協会発行の国際雑誌(2009年に廃刊、photo/石田雅芳)。

――良いデザイナー、良いカメラマン、良い詩人を使うには、コストがかかりますが。

コストをかけるべきだと思っています。スローフード協会のスポンサーというのは、当初はスローフードにお世話になった人が多かったんです。ピエモンテのワインメーカーのように、スローフード協会の政策によって、一大産業を築いた人たちもいます。彼らがいわば「お礼」としてスローフード協会の運動を初めから支えてきました。

今でも国際会議をブラで行うと言えば、ワイン醸造所が夕食や場所を無料で提供してくれるなど、いろいろな面で助けてくれます。

――広報に非常にセンスがあり、クオリティを落とさなかったがために、きちんと伝わり、人も集まり、守るべき食品も売れ、更にスポンサーも集まるという好循環が生まれた......。

会長は、市民運動というものは、良い露出をしなくてはいけないと思っていたようです。ですから、人前に出て話をする人たちというのも、非常に良く選ばれています。

食や環境の運動というのは、言ってみれば普通は社会倫理をかざして進んでいくのが正攻法なのかもしれません。しかし、影響力をもたらすには多大な資金力が必要です。さらには、運動自体が自己目的化していくということもあります。実際ロビイストとして成功すると、ほとんどの食や環境の団体は、安易な方に流れがちです。

我々の戦略はそこにはなかったんです。非常に高いところを飛ぼうと思っていたので、見え方をとても計算してきました。だから、雑誌とか、グッズとかもとても可愛いんですよ。それが人々に振り向いてもらえる、興味を持ってもらえる最初の一歩になるのであれば必要なことだと思います。

スローフード協会のつくるものは、とてもおシャレです。イタリアの運動で成功したものにはそういうものが多いです。

――そもそもスタート時点から国際レベルの運動を想定していた?

そうした話は最初からあったようです。食や農業の現実は、多国籍企業による種の支配、農民の姿なんか見えないところでどんどん決められていく農業政策など、既にヨーロッパ全体であらぬ方向に進んでいた。

しかし、スローフードはまず足元を固めていくというところから始まっています。「味の箱舟」や「プレシディオ計画」も、ピエモンテの産物からスタートしています。スローフードの最初のスポンサーたちも、先ずはピエモンテの人たちでした。それが自然と世界に波及していきました。

この時、「この運動の限度は知っているけれども、限界を設けたことはない」という言い方をした人がいました。自分たちの立ち位置を十分理解した上で、決して無理して行ってきた運動ではありません。ただスローフードの戦略が、世界的なレベルで人々に受け入れられ、理解してもらえた。その後、政策も国際レベルで発信されるようになり、カルロ・ペトリーニ会長が『ニューズウィーク』に出るなど露出が多くなっていきました。

――部はいつごろから国際色豊かに?

私が入社した2001年に本部で話されていた言葉は、ほぼイタリア語とピエモンテ方言でした。そのうちシステムがうまくいかなくなってきました。以前のこのインタビューの中でお話しましたが、会員管理がスムーズにいかなくなった。会員が少ないうちはよかったのですが、たちまちに10万人近くまで増えてゆき、システムが破綻した。きちんと他国の現地オフィスとコミュニケーションができる人間が本部に必要になってきたのです。本部の中で国際化の兆しが出てくる中で、ブラ出身で、運動を最初から担ってきたレナート・サルド氏が最初の国際部長になりました。なぜかといえば、彼が語学に長けていたからです。イタリア語とピエモンテ方言のほかに、英語、フランス語を操る人間だったんです。その上、スローフード的な友愛の精神を良く理解しており、世界中に友達の輪を広げていく事に成功しましした。

急激な組織の成長に伴い、本部でのシステムの混乱と各国の財政破綻、権威主義なお役所仕事などさまざまな問題が山積していきました。それに、本部がだんだん対応できなくなってきた。つまり、本部自体が国際化について行けなかった。本部スタッフが、各国の国内オフィスやコンヴィヴィウム(支部)に対して、ノウハウを客観的に出せるようなレベルに達していなかったんですね。そうすると、日本のように、「スローフードの団体はつくったけど、スローフードって何だかわからない」という人たちがどんどん出てきてしまった。

ここから、本部では、国際規約を編纂したり、ロゴの使い方を文書化したり、コンヴィヴィウム設立についての申し合わせ、設立のための書類、国内オフィスを開ける時の同意書など、書類レベルでのオペレーションが始まりました。

ちょうど、本部のデータベースが破綻して大騒ぎの事態と並行して進んでいきましたから、それはもう大変でした。

2000年前後あたりのスローフード協会というのは、カリスマ的な人物が一人会長として存在して、その下の人たちが自分たちの友情関係によって世界協会を構築していくという形にありました。しかし、それにはやはり限界がありました。

次の国際部長だったパオロ・ディ・クローチェ氏が、2004年、最初の会合を国際部の中で行った時の標語というのが、「英語はもう外国語ではない」というものです(笑)。それ以降、2カ国語、3カ国語ぐらいの外国語を話す人たちが優先して採用されるようになりました。同時に、それまであまりシステマティックにはやっていなかった「味の箱舟」や「プレシディオ計画」にも、農芸科学をやっていた人など初めてスペシャリストが採用されるようになりました。

▲2011年2月に青森県八戸で開催されたスローフード全国大会に出席した、パオロ・ディ・クローチェ氏(右、photo/石田雅芳)。

走っていたら、「うそ、タイヤ無い!」みたいな感じで進んできたんですよ(笑)。この頃の本部はドタバタでした。指導する立場にいるんだけれども指導できないという状態が長く続き、それがまた本部の不信を生むことになりました。

――この本部のうまくいかない情況と日本のゴタゴタがちょうどリンクして、ぐちゃぐちゃになってしまった。

見事にリンクしました。タイミングが悪かったですね。そこから4~5年かけて、スローフード・イタリーとスローフード・インターナショナルは財政を立ち直らせ、同時に国際イベントをどんどん打ち出していきます。

食科学大学ができたり、テッラ・マードレ(世界中の生産者、料理人、研究者、音楽家などが一堂に会し、イタリアで2年に1度5日間にわたって開かられる国際会議)を開くなど、猛烈に前進していきました。 ▲2004年に開催された第1回のテッラ・マードレ(photo/石田雅芳)。

▲2004年に開催された第1回のテッラ・マードレ(photo/石田雅芳)。

――批判もあったのでは?

ありました。スローフードのいわゆる友愛精神に満ちた美しい思想、見え方が失われてゆく、まるでスローフードは銀行家の集まりになった、といった言い方をして去って行った人たちもいました。しかし、スローフード協会としては、他に道は無かったと思います。すでに世界に対して果たすべき社会的責任がありましたから。

→ (11)へ続く

石田雅芳(いしだ・まさよし)

1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。